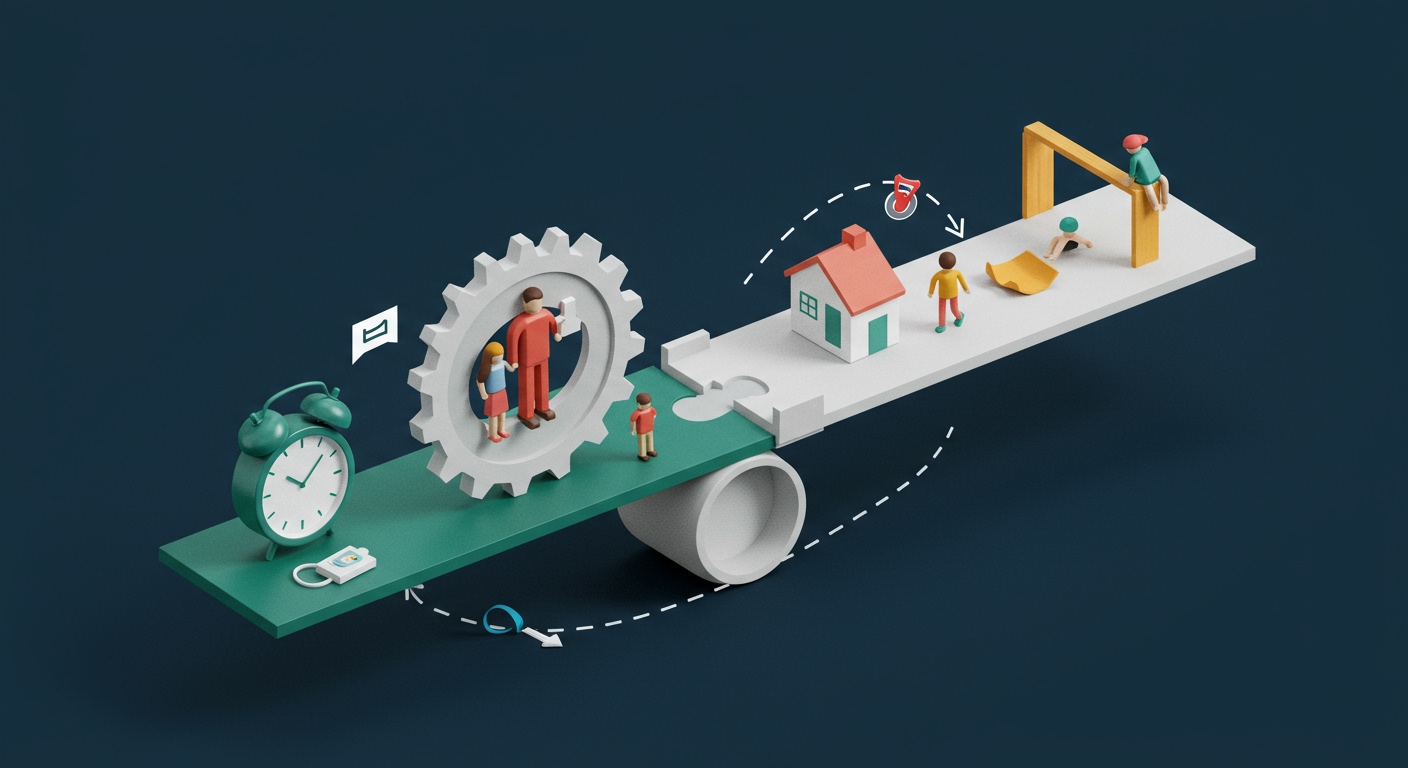

Die Ganztagsbetreuung gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung, um Familien zu entlasten und Kindern eine umfassendere Bildung und Förderung zu ermöglichen. Doch die Einführung und Gestaltung von Ganztagsangeboten stellt Schulen und Träger vor große Herausforderungen, insbesondere im Hinblick auf die Arbeitszeitmodelle der beteiligten Fachkräfte. Dieser Artikel beleuchtet die Chancen, die sich durch flexible und bedarfsgerechte Arbeitszeitmodelle ergeben, aber auch die zahlreichen Stolperfallen, die bei der Implementierung auftreten können. Es wird die zentrale Frage erörtert, wie Arbeitszeitmodelle gestaltet werden können, um sowohl die Bedürfnisse der Kinder als auch die der Betreuungskräfte optimal zu berücksichtigen und somit die Qualität der Ganztagsbetreuung nachhaltig zu sichern.

Chancen durch flexible Arbeitszeitmodelle in der Ganztagsbetreuung

Flexible Arbeitszeitmodelle bieten signifikante Vorteile für die Ganztagsbetreuung, indem sie sowohl die Bedürfnisse der Betreuungskräfte als auch die der Kinder und Eltern besser adressieren können. Eine der größten Chancen liegt in der Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn Fachkräfte die Möglichkeit haben, ihre Arbeitszeiten an ihre persönlichen Lebensumstände anzupassen – sei es zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder zur Erfüllung individueller Bedürfnisse – führt dies oft zu höherer Motivation, geringerer Fluktuation und einem stärkeren Engagement für die Einrichtung. Dies ist gerade in einem Sektor, der von Fachkräftemangel geprägt ist, ein entscheidender Faktor.

Darüber hinaus ermöglichen flexible Modelle eine präzisere Reaktion auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Stoßzeiten im Betreuungsalltag. Die Nachfrage nach Betreuung variiert im Tagesverlauf, aber auch über die Woche und das Schuljahr hinweg. Modelle wie Gleitzeit oder geteilte Dienste (geteilte Schichten) erlauben es, Personalressourcen dort einzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden – beispielsweise in den Kernbetreuungszeiten nach Schulschluss oder bei besonderen pädagogischen Angeboten. Dies kann dazu beitragen, die Personalauslastung zu optimieren und gleichzeitig sicherzustellen, dass immer ausreichend qualifizierte Kräfte vor Ort sind, um eine qualitativ hochwertige Betreuung zu gewährleisten. Die Fähigkeit, kurzfristig auf Personalausfälle zu reagieren oder zusätzliche Betreuungsangebote zu schaffen, wird durch eine flexible Personalplanung erheblich erleichtert. Dies stärkt die Resilienz der Einrichtung und erhöht die Zufriedenheit der Eltern, die sich auf eine verlässliche Betreuung verlassen können.

Analyse bestehender Arbeitszeitmodelle und ihre Anwendbarkeit

In der Ganztagsbetreuung kommen diverse Arbeitszeitmodelle zum Einsatz, deren Eignung stark von den spezifischen Rahmenbedingungen der jeweiligen Einrichtung und den pädagogischen Konzepten abhängt. Teilzeitmodelle sind weit verbreitet und ermöglichen vielen Fachkräften, Beruf und Familie besser zu vereinbaren. Sie können jedoch die Herausforderung mit sich bringen, dass für eine lückenlose Betreuung eine größere Anzahl an Teilzeitkräften koordiniert werden muss, was die Personalplanung komplexer gestaltet.

Gleitzeit bietet Mitarbeitenden mehr Autonomie bei der Gestaltung ihrer Arbeitszeit, solange bestimmte Kern- oder Blockzeiten abgedeckt sind. Dies kann die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen und eine flexible Anpassung an den individuellen Biorhythmus ermöglichen. Für die Ganztagsbetreuung ist es jedoch entscheidend, dass die Gleitzeitregelungen so gestaltet sind, dass während der Hauptbetreuungszeiten eine ausreichende Präsenz gewährleistet ist. Dies erfordert eine sorgfältige Abstimmung und oft die Festlegung von Kernarbeitszeiten, in denen alle Mitarbeiter anwesend sein müssen.

Ein weiteres Modell ist die blockweise Arbeitszeit, bei der die Arbeitszeit in Blöcken gebündelt wird, beispielsweise an bestimmten Tagen der Woche oder in projektbezogenen Einsätzen. Dieses Modell kann sinnvoll sein, um Fachkräfte für spezifische Aufgaben oder Projekte einzusetzen und gleichzeitig Freiräume für Fortbildungen oder andere Tätigkeiten zu schaffen. Allerdings erfordert es eine genaue Vorausschau und Planung, um den kontinuierlichen Betreuungsbedarf zu decken.

Die Herausforderung für Einrichtungen besteht darin, diese Modelle so zu kombinieren und zu gestalten, dass sie den pädagogischen Bedarf decken und gleichzeitig die Stundenvorgaben der Beschäftigten erfüllen. Eine zu starke Fokussierung auf reine Anwesenheitszeiten ohne Berücksichtigung der pädagogischen Qualität oder der tatsächlichen Bedürfnisse der Kinder kann kontraproduktiv sein. Die Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften beispielsweise, die im Rahmen der Ganztagsbetreuung oft ebenfalls eingebunden sind, ist ein komplexes Thema, das bestehende Modelle wie das Deputatsmodell in Frage stellen kann, wie ein Gutachten von News4Teachers aufzeigt. Dieses Gutachten betont die Unausweichlichkeit einer präziseren Arbeitszeiterfassung, was direkte Auswirkungen auf die Gestaltungsfreiheit von Arbeitszeitmodellen hat. Die sorgfältige Abwägung zwischen Flexibilität, Kosteneffizienz und pädagogischem Auftrag ist hierbei unerlässlich, um die Personalkosten und den Bedarf optimal aufeinander abzustimmen.

Stolperfallen bei der Implementierung von Arbeitszeitmodellen

Die Einführung oder Anpassung von Arbeitszeitmodellen in der Ganztagsbetreuung birgt zahlreiche Stolperfallen, die den Erfolg gefährden können. Ein zentraler Punkt sind mögliche Konflikte zwischen den Interessen der Mitarbeiter und der Träger. Während Fachkräfte oft mehr Flexibilität und eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie anstreben, stehen für Träger häufig die Einhaltung des Budgets, die lückenlose Abdeckung der Betreuungszeiten und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben im Vordergrund. Diese divergierenden Ziele können zu Spannungen führen, wenn sie nicht offen und konstruktiv kommuniziert werden.

Unzureichende Personalressourcen stellen eine weitere erhebliche Hürde dar. Wenn die Anzahl der Fachkräfte nicht ausreicht, um die gewünschten Arbeitszeitmodelle umzusetzen, entsteht ein Teufelskreis aus Überlastung, sinkender Mitarbeiterzufriedenheit und einer potenziell beeinträchtigten Betreuungsqualität. Die Komplexität der Dienstplangestaltung ist ebenfalls ein häufiges Problem. Die Koordination verschiedener Arbeitszeitmodelle, die Berücksichtigung von Teilzeitkräften, individuellen Wünschen und rechtlichen Vorgaben erfordert ein hohes Maß an Planungsaufwand und Fachwissen im Bereich Personalmanagement.

Zudem ist die Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen unerlässlich. Arbeitszeitgesetze, Tarifverträge und die spezifischen Regelungen für pädagogische Fachkräfte müssen stets berücksichtigt werden. Fehler in der Personalplanung oder der Dienstplangestaltung können hier schnell zu arbeitsrechtlichen Konsequenzen führen. Die Quelle „Vielseitig fördern“ weist auf die Bedeutung der Berücksichtigung von Teilhabe und die damit verbundenen Herausforderungen hin, was auch die Planung von Arbeitszeiten mit einschließt. Ebenso kann das Gutachten zur Arbeitszeiterfassung von Lehrkräften aufzeigen, wie die Anpassung an neue Regelungen zu Komplikationen führen kann. Eine unzureichende Berücksichtigung dieser Aspekte kann die Akzeptanz neuer Modelle untergraben und zu erheblichen organisatorischen Problemen führen.

Lösungsansätze und Best Practices für die Gestaltung von Arbeitszeitmodellen

Um die genannten Stolperfallen zu überwinden und Arbeitszeitmodelle in der Ganztagsbetreuung erfolgreich zu gestalten, bedarf es durchdachter Lösungsansätze und der Orientierung an Best Practices. Eine offene und transparente Kommunikation ist hierbei das A und O. Regelmäßige Gespräche mit dem Personal, um deren Bedürfnisse und Ideen zu sammeln, fördern das Verständnis und die Akzeptanz für neue Modelle. Mitarbeiterbeteiligung bei der Dienstplanung kann die Mitarbeiterzufriedenheit signifikant erhöhen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen.

Flexible Arbeitszeitkonten, die es ermöglichen, Überstunden anzusparen und zu einem späteren Zeitpunkt abzufeiern, sind ein praxiserprobtes Mittel, um auf schwankende Betreuungsbedarfe und individuelle Bedürfnisse einzugehen. Auch die Implementierung von Schichtmodellen oder die Möglichkeit, bestimmte Tage im Monat frei zu nehmen, kann die Attraktivität der Arbeitsbedingungen verbessern. Die Quelle „SchubS“ für den Ganztag an Grundschulen hebt hervor, dass die Förderung von Chancengerechtigkeit auch die faire Verteilung von Arbeitsbelastung und die Berücksichtigung individueller Lebenssituationen mit einschließt.

Die Investition in entsprechende Software für die Personalplanung und Dienstplangestaltung kann die Komplexität reduzieren und Fehlerquellen minimieren. Personalentwicklung spielt ebenfalls eine entscheidende Rolle: Schulungen für Führungskräfte im Bereich Arbeitszeitmanagement und Konfliktlösung können helfen, Herausforderungen proaktiv anzugehen. Ein gut etabliertes Qualitätsmanagement sollte auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter und die Effektivität der Arbeitszeitmodelle als Indikatoren für die Gesamtqualität der Ganztagsbetreuung beinhalten. Durch die Kombination verschiedener Ansätze und die kontinuierliche Evaluation der Wirksamkeit können Einrichtungen Modelle entwickeln, die sowohl pädagogischen Anforderungen als auch den Bedürfnissen der Fachkräfte gerecht werden.

Fazit und Ausblick

Das Fazit unterstreicht die essenzielle Bedeutung gut durchdachter Arbeitszeitmodelle für den Erfolg der Ganztagsbetreuung. Die Analyse hat gezeigt, dass flexible und bedarfsorientierte Modelle die Mitarbeiterzufriedenheit steigern, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie verbessern und somit zur Sicherung der Fachkräftebasis beitragen können. Gleichzeitig birgt die Implementierung jedoch erhebliche Stolperfallen, von Konflikten zwischen Interessengruppen über komplexe Dienstpläne bis hin zu rechtlichen Hürden. Die Identifizierung und das proaktive Management dieser Herausforderungen sind entscheidend für eine positive Umsetzung.

Der Ausblick auf zukünftige Entwicklungen zeigt, dass der Trend zu flexibleren Arbeitszeitmodellen in der Ganztagsbetreuung anhalten wird. Angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels und der steigenden Erwartungen von Eltern und Mitarbeitern werden Träger gezwungen sein, ihre Personalplanung und Arbeitszeitgestaltungen kontinuierlich zu evaluieren und anzupassen. Die Digitalisierung und der Einsatz von Technologien zur Dienstplangestaltung werden dabei eine wichtige Rolle spielen.

Die Fazilitation von Arbeitszeitmodellen, die sowohl den pädagogischen Auftrag als auch die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten in Einklang bringen, erfordert ein hohes Maß an Engagement, Kommunikation und strategischer Planung. Erfolgreiche Einrichtungen werden diejenigen sein, die eine Kultur der Wertschätzung und Flexibilität fördern und bereit sind, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Die Qualität der Ganztagsbetreuung hängt maßgeblich von der Zufriedenheit und dem Engagement ihrer Fachkräfte ab, was die zentrale Rolle gut gestalteter Arbeitszeitmodelle nochmals hervorhebt.

-

Titel: Gutachten: Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften ist …

URL: https://www.news4teachers.de/2024/10/gutachten-erfassung-der-arbeitszeit-von-lehrkraefte-ist-unausweichlich-was-zwangslaeufig-das-ende-des-deputatsmodells-bedeutet/

Beschreibung: Dieses Gutachten thematisiert die Erfassung der Arbeitszeit von Lehrkräften und mögliche Auswirkungen auf bestehende Modelle, was für die Arbeitszeitgestaltung in der Ganztagsbetreuung relevant ist. -

Titel: Vielseitig fördern

URL: https://www.pedocs.de/volltexte/2013/8026/pdf/Appel_et_al_2009_Jahrbuch_Ganztagsschule_2010_pdfa.pdf

Beschreibung: Die Quelle erörtert Chancen und potenzielle Stolperfallen bei der Umsetzung von Teilhabe in der Ganztagsbetreuung, was auch für die Gestaltung von Arbeitszeitmodellen relevant ist. -

Titel: „SchubS“ für den Ganztag an Grundschulen | Ganztägig lernen in …

URL: https://www.ganztag-hessen.de/node/9640

Beschreibung: Die Quelle thematisiert die Förderung von Chancengerechtigkeit und nennt Stolperfallen bei der Umsetzung von Ganztagsangeboten, was für die Arbeitszeitmodelle in der Betreuung relevant ist.