Die moderne Arbeitswelt stellt Unternehmen und ihre Mitarbeiter vor ständigt neue Herausforderungen. Stress, psychische Belastungen und die Notwendigkeit flexibler Arbeitsmodelle erfordern ein Umdenken im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ein ganzheitlicher Ansatz, der über reine Präventionsmaßnahmen hinausgeht und alle Aspekte des Unternehmens miteinbezieht, ist entscheidend für die Schaffung eines gesunden und produktiven Arbeitsumfelds. Doch was verbirgt sich genau hinter einem ganzheitlichen BGM und wie lässt es sich erfolgreich implementieren, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Belegschaft nachhaltig zu fördern und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens zu stärken?

Was bedeutet ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM)?

Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) bezeichnet einen umfassenden und integrierten Ansatz zur Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Mitarbeitern sowie zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und ‑prozesse. Im Gegensatz zu traditionellen Ansätzen, die sich oft auf isolierte Präventionsmaßnahmen oder die reine Reaktion auf gesundheitliche Probleme konzentrieren, verfolgt ein ganzheitliches BGM die Philosophie, dass Gesundheit und Wohlbefinden tief in der Unternehmenskultur, den Strukturen und allen betrieblichen Abläufen verankert sein sollten. Es geht darum, proaktiv die Entstehung von gesundheitlichen Risiken zu minimieren und gleichzeitig gesundheitsförderliche Faktoren zu stärken.

Die Kernprinzipien eines ganzheitlichen BGM umfassen die Integration von Gesundheitsaspekten in alle Unternehmensbereiche – von der Personalpolitik über die Arbeitsplatzgestaltung bis hin zur Führungskultur. Dies bedeutet, dass Gesundheitsziele nicht als separate Projekte, sondern als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie betrachtet werden. Die Verantwortung für Gesundheit wird nicht nur auf die Personalabteilung oder den einzelnen Mitarbeiter abgewälzt, sondern als gemeinsame Aufgabe aller Ebenen und Funktionen im Unternehmen verstanden. Ein zentraler Aspekt ist die Systematik und Nachhaltigkeit, die darauf abzielt, langfristige positive Effekte zu erzielen und nicht nur kurzfristige Lösungen anzubieten. Dies erfordert eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit den Bedürfnissen der Mitarbeiter und den sich wandelnden Anforderungen der Arbeitswelt. Das Ziel ist es, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem sich Mitarbeiter wertgeschätzt fühlen, ihre Gesundheit aktiv fördern können und ihr Potenzial voll entfalten können.

Die drei Säulen des ganzheitlichen BGM: Arbeitsschutz, BGF und BEM

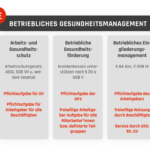

Ein Schlüssel zur erfolgreichen Implementierung eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) liegt in der strategischen Verknüpfung seiner drei zentralen Handlungsfelder: Arbeitsschutz, Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) und Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM). Diese drei Säulen bilden ein kohärentes System, das darauf abzielt, die Gesundheit der Mitarbeiter auf verschiedenen Ebenen zu schützen, zu fördern und wiederherzustellen.

Der Arbeitsschutz bildet das Fundament eines jeden BGM. Er befasst sich primär mit der Vermeidung von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen durch die Analyse und Minimierung von physischen und psychischen Gefährdungen am Arbeitsplatz. Dies umfasst die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften wie des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), die Durchführung von Gefährdungsbeurteilungen und die Implementierung entsprechender Schutzmaßnahmen. Hierbei geht es nicht nur um die reine Pflichterfüllung, sondern darum, ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem Mitarbeiter physisch und psychisch unversehrt ihre Arbeit verrichten können.

Die Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) erweitert die Perspektive des Arbeitsschutzes. Während der Arbeitsschutz primär auf die Reduzierung von Risiken abzielt, konzentriert sich die BGF auf die Stärkung von Gesundheitsressourcen und die Förderung eines gesunden Lebensstils. Dies kann durch verschiedene Maßnahmen geschehen, wie z. B. Angebote zur Bewegung, gesunden Ernährung, Stressbewältigung oder die Verbesserung der Work-Life-Balance. Die BGF zielt darauf ab, die Mitarbeiter zu befähigen, aktiv ihre eigene Gesundheit zu gestalten und positive Verhaltensweisen zu entwickeln, die über den Arbeitsplatz hinausreichen.

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM), wie in § 167 Abs. 2 SGB IX geregelt, greift, wenn Mitarbeiter innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig sind. Ziel des BEM ist es, die Arbeitsunfähigkeit zu überwinden, erneuter Arbeitsunfähigkeit vorzubeugen und den Arbeitsplatz zu erhalten. Es ist ein prozessorientierter Ansatz, der die Zusammenarbeit von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und gegebenenfalls weiteren Beteiligten (z. B. Betriebsrat, Betriebsarzt, Integrationsamt) vorsieht, um gemeinsam individuelle Lösungen zu finden.

Ein ganzheitliches BGM versteht diese drei Säulen nicht als isolierte Maßnahmen, sondern als eng miteinander verzahnte Instrumente. Fortschritte im Arbeitsschutz schaffen eine sicherere Basis, BGF-Maßnahmen stärken die Widerstandsfähigkeit der Belegschaft, und ein gut implementiertes BEM hilft, Mitarbeiter nach Krankheitsphasen erfolgreich wieder einzugliedern und Rückfälle zu vermeiden.

Strategische Implementierung eines ganzheitlichen BGM

Die strategische Implementierung eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) erfordert einen systematischen und gut durchdachten Ansatz, der auf die spezifischen Bedürfnisse und Gegebenheiten des Unternehmens zugeschnitten ist. Es beginnt mit der Analyse der Ist-Situation, um ein klares Bild von den aktuellen Herausforderungen, Risiken und bereits vorhandenen Ressourcen im Bereich der Mitarbeitergesundheit zu erhalten. Dies kann durch verschiedene Methoden wie Mitarbeiterbefragungen, Analysen von Fehlzeitenstatistiken, Begehungen am Arbeitsplatz und die Auswertung bestehender Betriebsvereinbarungen erfolgen. Wichtig ist hierbei, sowohl physische als auch psychische Belastungen zu identifizieren und die Bedürfnisse aller Mitarbeitergruppen zu berücksichtigen.

Aufbauend auf dieser Analyse erfolgt die Zieldefinition. Die Ziele des BGM sollten SMART sein (Spezifisch, Messbar, Attraktiv, Realistisch, Terminiert) und sich an den übergeordneten Unternehmenszielen orientieren. Mögliche Ziele können die Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten, die Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit, die Verbesserung des Betriebsklimas oder die Erhöhung der Produktivität sein.

Im nächsten Schritt wird die Entwicklung von Maßnahmen vorgenommen. Hierbei ist entscheidend, dass die Maßnahmen aus den Handlungsfeldern Arbeitsschutz, BGF und BEM zu einer kohärenten Strategie verknüpft werden. Die Auswahl der Maßnahmen sollte auf den Ergebnissen der Ist-Analyse und den definierten Zielen basieren. Dies kann von der Optimierung von Arbeitsplätzen und Arbeitsabläufen über die Einführung von Bewegungsangeboten und Stressmanagement-Kursen bis hin zur Schulung von Führungskräften im Bereich der psychischen Gesundheit reichen.

Die Einbindung der Führungskräfte und Mitarbeiter ist ein kritischer Erfolgsfaktor. Führungskräfte müssen als Multiplikatoren und Vorbilder fungieren. Sie sollten über die Bedeutung des BGM informiert, geschult und zur aktiven Teilnahme motiviert werden. Mitarbeiter müssen frühzeitig in den Prozess einbezogen werden, um ihre Perspektiven einzubringen und die Akzeptanz der Maßnahmen zu erhöhen. Dies kann durch Workshops, Gesundheitszirkel oder die Bildung von BGM-Teams geschehen. Eine offene Kommunikation über Ziele, Maßnahmen und Fortschritte ist dabei unerlässlich. Die Schaffung einer gesundheitsförderlichen Unternehmenskultur, die von allen gelebt wird, ist das übergeordnete Ziel dieser strategischen Implementierung.

Erfolgsmessung und kontinuierliche Verbesserung im BGM

Um die Wirksamkeit eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) sicherzustellen und dessen langfristigen Erfolg zu garantieren, sind eine durchdachte Erfolgsmessung und eine konsequente kontinuierliche Verbesserung unerlässlich. Ohne eine fundierte Erfolgskontrolle bleiben die Bemühungen im BGM oft im Dunkeln und es fehlt die Basis für eine gezielte Weiterentwicklung. Die Messung sollte sich nicht nur auf die reine Reduzierung von Kennzahlen wie Krankheitstagen beschränken, sondern auch weichere Faktoren wie die Mitarbeiterzufriedenheit, das Betriebsklima oder das Engagement einbeziehen.

Die Festlegung relevanter Kennzahlen (KPIs) ist hierbei von zentraler Bedeutung. Diese Kennzahlen sollten sich direkt aus den zuvor definierten Zielen des BGM ableiten lassen. Beispiele hierfür sind die prozentuale Reduzierung der krankheitsbedingten Fehlzeiten, die Steigerung der Teilnahmequoten an BGF-Angeboten, eine verbesserte Bewertung der Arbeitsplatzgestaltung in Mitarbeiterbefragungen oder eine höhere Erfolgsquote im Betrieblichen Eingliederungsmanagement (BEM). Regelmäßige Erhebungen und Auswertungen dieser Kennzahlen ermöglichen es, den Fortschritt zu dokumentieren und den Erfolg einzelner Maßnahmen zu bewerten.

Mindestens ebenso wichtig ist die Etablierung von Feedbackschleifen. Diese können durch verschiedene Instrumente realisiert werden, wie beispielsweise regelmäßige Mitarbeiterbefragungen zur Zufriedenheit mit den BGM-Angeboten, Fokusgruppen zur Diskussion spezifischer Maßnahmen oder auch durch die direkte Kommunikation mit Führungskräften und Betriebsräten. Dieses Feedback liefert wertvolle Einblicke in die Wahrnehmung und Akzeptanz der BGM-Maßnahmen durch die Belegschaft und hilft, Stärken und Schwächen zu identifizieren.

Basierend auf den Ergebnissen der Erfolgsmessung und dem gesammelten Feedback erfolgt die Prozessoptimierung. Dies bedeutet, dass das BGM als dynamischer Prozess verstanden wird, der fortlaufend an neue Erkenntnisse und veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden muss. Maßnahmen, die sich als wenig wirksam erwiesen haben, sollten überdacht oder modifiziert werden, während erfolgreiche Ansätze ausgebaut und weiterentwickelt werden können. Die Nachhaltigkeit des BGM wird dadurch gewährleistet, dass es als integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie betrachtet und kontinuierlich weiterentwickelt wird, um langfristig positive Auswirkungen auf die Gesundheit der Mitarbeiter und den Unternehmenserfolg zu erzielen.

Fallbeispiele und Best Practices für ein gesundes Unternehmen

Die erfolgreiche Implementierung eines ganzheitlichen Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) zeigt sich in der Praxis durch konkrete Beispiele und bewährte Praktiken, die von Unternehmen aller Größen und Branchen angewendet werden. Diese Fallbeispiele illustrieren, wie die verschiedenen Elemente des BGM – von präventiven Maßnahmen über Gesundheitsförderung bis hin zur Wiedereingliederung – ineinandergreifen und zu messbaren positiven Ergebnissen führen können. Oft zeichnen sich Unternehmen, die ein ganzheitliches BGM erfolgreich leben, durch eine starke Gesundheitskultur aus, in der die Fürsorge für die Mitarbeiter als strategischer Erfolgsfaktor verstanden wird.

Eine häufig anzutreffende Best Practice ist die konsequente Einbeziehung der Mitarbeiter in alle Phasen des BGM-Prozesses. Dies geschieht beispielsweise durch die Einrichtung von Gesundheitszirkeln, in denen Mitarbeiter aktiv an der Identifizierung von Problemen und der Entwicklung von Lösungsansätzen mitwirken. Unternehmen, die auf eine offene Kommunikation setzen und die Anliegen ihrer Belegschaft ernst nehmen, erzielen eine höhere Akzeptanz und Wirksamkeit ihrer Maßnahmen. Ein weiteres wichtiges Element ist die aktive Rolle der Führungskräfte. Sie sind nicht nur dafür verantwortlich, die BGM-Strategie voranzuleben und zu unterstützen, sondern auch dafür, ein gesundheitsförderliches Arbeitsumfeld zu schaffen, in dem offener Umgang mit Belastungen möglich ist.

Ein weiteres Beispiel für eine gelungene Best Practice ist die gezielte Förderung der psychischen Gesundheit. Dies kann durch Angebote wie Stressbewältigungstrainings, Achtsamkeitsübungen oder durch die Schulung von Führungskräften im Erkennen und Ansprechen von psychischen Belastungen geschehen. Unternehmen, die hier proaktiv handeln, verringern nicht nur das Risiko von psychischen Erkrankungen und damit verbundenen Ausfallzeiten, sondern stärken auch das Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit ihrer Mitarbeiter. Die Verknüpfung von präventiven Maßnahmen im Arbeitsschutz mit gezielter Gesundheitsförderung und einem unterstützenden Eingliederungsmanagement bildet oft die Grundlage für nachhaltige Erfolge.

Unternehmen, die erfolgreich ein ganzheitliches BGM implementieren, berichten oft von einer gesteigerten Mitarbeiterzufriedenheit, einer reduzierten Fluktuation, weniger krankheitsbedingten Ausfällen und einer insgesamt höheren Produktivität und Innovationskraft. Diese positiven Effekte unterstreichen, dass BGM keine reine Kostenposition ist, sondern eine strategische Investition in das wichtigste Kapital eines Unternehmens: seine Mitarbeiter.

Herausforderungen und Lösungsansätze bei psychischer Beeinträchtigung im BGM

Die zunehmende Bedeutung von psychischer Gesundheit am Arbeitsplatz bringt spezifische Herausforderungen für das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) mit sich. Psychische Beeinträchtigungen wie Stress, Burnout oder Depressionen können tiefgreifende Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Mitarbeiter, die Teamdynamik und die betriebliche Leistung haben. Ein ganzheitlicher BGM-Ansatz muss diesen komplexen Bereich adressieren und proaktive sowie reaktive Strategien integrieren, um Mitarbeiter effektiv zu unterstützen.

Eine der größten Herausforderungen besteht darin, eine offene und angstfreie Kommunikationskultur zu etablieren, in der psychische Belastungen offen angesprochen werden können, ohne Stigmatisierung befürchten zu müssen. Mitarbeiter zögern oft, über ihre psychischen Probleme zu sprechen, aus Angst vor negativen beruflichen Konsequenzen oder dem Gefühl, als „schwach“ wahrgenommen zu werden. Dies erschwert die frühzeitige Erkennung von Problemen und die Einleitung von Hilfsmaßnahmen. Eine weitere Schwierigkeit liegt in der mangelnden Qualifikation von Führungskräften im Umgang mit psychisch belasteten Mitarbeitern. Sie sind oft unsicher, wie sie Anzeichen erkennen, das Gespräch suchen und die richtigen Unterstützungsangebote vermitteln sollen.

Um diesen Herausforderungen wirksam zu begegnen, sind spezifische Lösungsansätze im Rahmen des ganzheitlichen BGM erforderlich. Ein zentraler Ansatz ist die Prävention durch die Reduzierung psychischer Risikofaktoren am Arbeitsplatz. Dazu gehören die Optimierung von Arbeitsbelastung, die Förderung von Autonomie und sozialer Unterstützung sowie die Schaffung klarer Aufgaben und Zuständigkeiten. Ebenso wichtig ist die gezielte Gesundheitsförderung, beispielsweise durch Stressmanagement-Trainings, Achtsamkeitsübungen oder Programme zur Verbesserung der Resilienz.

Im reaktiven Bereich spielt das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) eine entscheidende Rolle. Bei psychischen Erkrankungen ist ein besonders sensibles und individuelles Vorgehen gefragt. Das BEM-Gespräch sollte vertraulich und unterstützend geführt werden, mit dem Ziel, gemeinsam mit dem Mitarbeiter passende Maßnahmen zur Genesung und zur Rückkehr an den Arbeitsplatz zu entwickeln. Dies kann beispielsweise flexible Arbeitszeitmodelle, angepasste Aufgabenbereiche oder externe psychologische Unterstützung beinhalten. Eine enge Zusammenarbeit mit Betriebsärzten, psychologischen Beratern und externen Dienstleistern ist hierbei von großem Vorteil. Die Schulung von Führungskräften im Bereich der psychischen Gesundheit, um sie zu befähigen, belastete Mitarbeiter frühzeitig zu erkennen, sensibel anzusprechen und angemessen zu unterstützen, ist ebenfalls ein essenzieller Bestandteil eines ganzheitlichen BGM.

Fazit: BGM als Investition in die Zukunft

Das ganzheitliche Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) hat sich als weit mehr als nur ein Instrument zur Krankheitsprävention erwiesen. Es ist ein strategischer Ansatz, der tief in die Unternehmenskultur und die operativen Prozesse integriert werden muss, um langfristig erfolgreich zu sein. Durch die Verknüpfung von Arbeitsschutz, Betrieblicher Gesundheitsförderung (BGF) und Betrieblichem Eingliederungsmanagement (BEM) entsteht ein umfassendes System, das die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter auf allen Ebenen stärkt. Die Erkenntnisse aus der Analyse der Ist-Situation, die klare Zieldefinition, die sorgfältige Maßnahmenplanung und die konsequente Einbindung von Führungskräften und Mitarbeitern bilden das Fundament für eine erfolgreiche Implementierung.

Die Erfolgsmessung durch geeignete Kennzahlen und die kontinuierliche Verbesserung durch Feedbackschleifen stellen sicher, dass das BGM dynamisch bleibt und sich an veränderte Bedingungen anpasst. Fallbeispiele und Best Practices zeigen eindrucksvoll, wie Unternehmen durch ein gelebtes, ganzheitliches BGM nicht nur die Gesundheit ihrer Belegschaft fördern, sondern auch ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigern, die Mitarbeiterzufriedenheit erhöhen und die betriebliche Leistungsfähigkeit verbessern können. Insbesondere der sensible Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen unterstreicht die Notwendigkeit eines proaktiven und mitfühlenden BGM.

Letztlich ist die Implementierung eines ganzheitlichen BGM eine essenzielle Investition in die Zukunft des Unternehmens. Sie sichert nicht nur die Leistungsfähigkeit und Motivation der Mitarbeiter, sondern stärkt auch die Resilienz und Wettbewerbsfähigkeit des gesamten Unternehmens in einem sich ständig wandelnden wirtschaftlichen Umfeld. Ein gesundes Unternehmen ist ein zukunftsfähiges Unternehmen.

Weiterführende Quellen:

- Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement – BEMpsy

https://www.bempsy.de/unternehmen/bempowerment/schritt-fuer-schritt-zum-bem/ganzheitliches-bgm

Diese Quelle erläutert die drei Handlungsfelder Arbeitsschutz, BEM und BGF als Bestandteile eines ganzheitlichen BGM. - Ganzheitliches betriebliches Gesundheitsmanagement | SpringerLink

https://link.springer.com/book/10.1007/978–3‑658–14266‑7

Diese Quelle betont die Notwendigkeit einer strategischen Steuerung zur Effizienzsteigerung und ganzheitlichen Gesundheitsförderung. - Ganzheitliches Betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) für den Umgang mit psychischer Beeinträchtigung

https://www.reha-recht.de/fachbeitraege/beitrag/artikel/beitrag-d7-2023

Diese Quelle fokussiert auf den Umgang mit psychischen Beeinträchtigungen im Rahmen des ganzheitlichen BGM.